Vom 14. bis 22. Oktober war ich als Passagier an Bord des Frachtschiffes “MS Ceres” von Hamburg aus über Nord- und Ostsee unterwegs. (Hamburg – Bremerhaven – Klaipeda – Bremerhaven – Hamburg)

Erhalten Sie einen kleinen Einblick in das Leben und die Arbeit an Bord eines Frachters und sammeln Sie Eindrücke von fremden Küsten, Häfen, Menschen und der Weite des Meeres – alles von Ihrem Sessel aus.

Hamburg

Ich blicke aus dem Fenster des Zugabteils, da sehe ich Hamburg. Wälder aus Hafenkränen. Wasser. Containerschiffe. Ich fühle wie sich mein Herzschlag beschleunigt. Am Hauptbahnhof angekommen, hinterlege ich mein Gepäck in einem Schließfach, steige in die U-Bahn und fahre direkt zu den Landungsbrücken. Kaum ausgestiegen, bin ich schon überwältigt. Überall Schiffe; Frachter, Küstenmotorschiffe, Schlepper, Schubschiffe, Segelschiffe, Schwimmbagger, sogar ein Schaufelraddampfer. Und überall die unzähligen Fähren und Ausflugsboote, die ständig an- und ablegen. Alles was nicht gerade am Kai liegt, fährt kreuz und quer. Alle paar Meter Imbissbuden und Angebote für Hafenrundfahrten. Da ich ohnehin Zeit totschlagen muss, lasse ich mich mit Vergnügen auf so eine kleine Rundfahrtbarkasse pressen. Das Hafengebiet ist riesig, die “große Hafenrundfahrt” dauert etwa eine Stunde, die “super Hafenrundfahrt” würde zwei Stunden dauern, eine kleine gibt es nicht. Erst geht es durch die Speicherstadt, dann in die verschiedenen Hafenbecken. In einem Schwimmdock erhält gerade die “Octopus”, die Superyacht eines Microsoft-Mitbegründers, eine Schönheitskur. Wir fahren auch an der Ceres vorbei, die am Containerterminal “Tollerort” liegt.

Die Ceres am Containerterminal Tollerort

Ich erhalte einen Anruf vom 2. Offizier, es ist Zeit an Bord zu gehen. Ein Wagen des “seamen’s car service”, ein auf das Hafengebiet spezialisiertes Taxiunternehmen, fährt mich zum Terminal. Dort bringt mich ein Shuttlebus zum Schiff; zufällig fährt auch der Bordelektriker der Ceres mit, ein junger Ukrainer mit Solarpaneel auf seinem Rucksack. Er kommt vom Zahnarzt. Wir steigen die steile Gangway hinauf und nachdem ich mich in eine Art Gästebuch eingetragen habe, zeigt mir ein Matrose, ein Phillipino – die Mannschaft besteht nur aus Ukrainern und Phillipinos – meine Kammer. Er weist mich an, mich beim 2. Offizier vorzustellen um die restlichen Formalitäten zu erledigen, also gehe ich einfach über das schmale Stiegenhaus, in dem es ein wenig nach Öl riecht, hinauf auf die Brücke. Die “Nummer zwei” heißt Ancielo und ist ein sehr freundlicher Phillipino Mitte 30, der immer zu Scherzen aufgelegt zu sein scheint. “This is not a mailman’s signature”, sagt er grinsend als ich gewohnt schwungvoll ein paar Formulare unterzeichne, “it’s a captain’s signature”. Ein weiterer Phillipino, schätzungsweise zwischen 40 und 50 Jahre alt, schlurft in Trainingsanzug und Badeschlappen auf die Brücke. Später beim Abendessen wird sich mein Verdacht bestätigen dass es sich bei ihm um den Kapitän handelt. Ich stelle mich kurz bei ihm vor und gehe in meine Kabine um mich einzurichten. Diese ist komfortabler als so manches Hotelzimmer. Zwei Räume, in jedem gibt es ein Fenster nach vorne, glücklicherweise ist die Sicht nicht komplett von Containern verstellt. Ich lerne den einzigen anderen Passagier an Bord kennen, Detlef, ein deutscher Polizeibeamter in seinen 50ern. Er hat schon mehr als zwei Dutzend Reisen dieser Art hinter sich. Immer wieder gibt er mir Tipps und erläutert das eine oder andere Detail, ohne aufdringlich zu sein.

Ancielo, der 2. Offizier, erläutert die Sicherheitseinrichtungen

Ancielo weist mich in die Sicherheitsprozeduren an Bord ein. Er erklärt mir die Alarmsignale und zeigt mir das Rettungsboot, das ich hoffentlich nicht von innen sehen werde. Sollte es dazu kommen dass das Schiff aufgegeben werden muss, muss ich mich in einen Überlebensanzug, der mich vor Unterkühlung bewahren soll, zwängen, eine Schwimmweste anlegen und mich beim Rettungsboot bereitstellen. Sind alle eingestiegen, werden die Halterungen gelöst und das Boot stürzt etwa zehn Meter ins Wasser.

Das Rettungsboot ist ausgestattet mit moderner Technik, Proviant und Frischwasser

Bremerhaven

Blick aus meiner Kabine

Ein Containerschiff (li) und ein Autotransporter auf Reede

…mit dem das Tau zum Festmachen hinübergezogen wird.

Die Lotsen verabschieden sich

Geschäftige Betriebsamkeit am Terminal

Nord-Ostsee-Kanal

Am nächsten Morgen entscheide ich mich dazu, das Frühstück, obwohl mir die liebste Mahlzeit, ausfallen zu lassen – das Bett ist momentan einfach viel zu bequem. Der positive Effekt, den die Anwesenheit auf einem Schiff auf meinen Schlaf hat – an Land dauert es üblicherweise recht lang, bis ich einschlafen kann – ist mir schon von meinem Segelboot bekannt, aber ich kann mich nicht erinnern, je so gut geschlafen zu haben wie diese Nacht. Ich schaue kurz aus dem Fenster und sehe Land. Das Schiff bewegt sich kaum vorwärts, offenbar warten wir darauf dass die Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) frei wird. Der NOK, international als Kiel-Canal bezeichnet, ist eine gegen Ende des 19. Jahrhunderts künstlich angelegte Wasserstraße, die, wie der Name schon sagt, Nord- und Ostsee miteinander verbindet. Ich drehe mich um und widme mich wieder meinem Kopfpolster.

NOK-Schleuse Brunsbüttel

Es ist bereits zehn Uhr, als ich endlich aus dem Bett komme und wir gerade in die erste Schleuse am NOK fahren. Jetzt offenbart sich auch der Grund des langen Wartens: das Tor einer der beiden Schleusenkammern wird gerade nach einem Kollisionsschaden – es ist nicht ungewöhnlich dass hin und wieder mal ein Schiff ein Schleusentor rammt, wie ich erfahre – instand gesetzt. Als wir mit Schrittgeschwindigkeit in die freie Schleusenkammer einfahren, sehe ich voraus auch schon ein anderes Containerschiff, das uns erst passieren lassen muss, bevor es an die Reihe kommt um ausgeschleust zu werden.

Einfahrt in die Schleuse, rechts der Kapitän und der Revierlotse

Schleusenarbeiter. Sie gehen neben dem Schiff her, als würden sie es an der Leine führen

Hier ist nicht viel Platz, Fingerspitzengefühl ist gefragt

Ancielo winkt mir von der Brücke aus zu und bedeutet mir, hinein zu kommen. Ein Revierlotse hat nach Festmachen in der Schleuse das Schiff verlassen, zwei Steuerleute sowie ein Kanallotse kommen an Bord. Dieser hat auch einen Praktikanten dabei, er heißt Robin und ist Nautikstudent. Sein Ziel ist es, einmal als Offizier zur See zu fahren und dazu gehört natürlich auch praktische Ausbildung, den passenden „verwegenen Seemannsbart“ hat er bereits, wie ich finde. Er erklärt mir dass, grob gesagt, die Lotsen für die Vorwärts- bzw Rückwärts- und die Steuerleute für die Seitwärtsbewegungen zuständig sind; hier kann man nicht mit Automatik fahren, es wird manuell gesteuert.

Links zwei Steuerleute, rechts der Lotse und sein Trainee

Der NOK ist recht schmal und stellenweise so eng dass eine Begegnung zweier Schiffe nicht möglich ist, eines der beiden muss dann in einer dafür vorgesehenen Ausweichbucht warten; wer freie Fahrt und wer Ausweichpflicht hat, ist von einer Vielzahl komplexer Faktoren, wie zB Schiffsgröße und Geschwindigkeit, abhängig. Da wir etwa acht Meter Tiefgang haben, dürfen wir, um den Kanal zu schonen, nur sehr langsam fahren, die Durchfahrt wird bis in die Nacht hinein dauern. Man sollte meinen, das Schiff würde ruhig dahingleiten, aber es gehen beständig Stöße durch den Rumpf, so als würde man mit einem schlecht gefederten Auto über eine desolate Schotterstraße fahren. Ich nehme an, das liegt an den besonders bei niedriger Drehzahl deutlich spürbaren Vibrationen der Maschine.

Robin, Offizier zur See

Ausweichbucht Steuerbord voraus

Es regnet und der Wind hat deutlich aufgefrischt, so dass sich die Baumkronen stark hin- und her wiegen und der Regen nicht bloß vom Himmel fällt, sondern herumwirbelt wie Schneeflocken. In unserem Kielwasser zeichnet der von achtern kommende Wind wirre Linien, die das Schiff zu verfolgen scheinen. Entlang des Kanals sind immer wieder Signaltürme, kleine Anlegestellen, Gehöfte, Docks und Fähren zu sehen. Es gibt auch eine Gondelfähre, die unterhalb einer Brücke angebracht ist. Die Gegend ist sehr schön anzusehen und Schiffe von der Größe mehrerer Häuserblocks, die sich durch eine oft gerade mal doppelt so breite Rinne schieben, sind kein alltäglicher Anblick, trotzdem beginne ich mich bald zu langweilen; womöglich, weil ich in direkter Nähe eines Flusses, der Donau, zuhause bin. Es herrscht auch nicht sonderlich viel Verkehr, innerhalb mehrerer Stunden sind wir bloß einer Handvoll anderen größeren Schiffen begegnet – normalerweise befahren sie im Abstand weniger Schiffslängen, wie auf einer Schnur aufgereihte Perlen, den Kanal.

Begegnung mit dem Binnentanker Cascade

Schichtende für den Kanallotsen und Robin – ein anderer Lotse löst sie ab

Beim Abendessen – es gibt wieder eine recht spaßige Kombination aus Pizza und gebackenem Huhn – lerne ich den Chief, er heißt Sisa (zumindest spricht er seinen Namen so aus), etwas näher kennen. Wir sprechen über unsere Berufe und über Religion, er ist Christ und macht auf mich den Eindruck eines aufrichtigen, ehrenwerten Mannes. Der Kapitän streut hier kurz eine Anekdote über einen Passagier, einen Deutschen ein, der, nachdem er zuvor festgestellt hatte, nicht an Gott zu glauben, später im Sturm ebendiesen im Stoßgebet anruft. Sisa erzählt mir von seiner Familie, seinen fünf Kindern, die ihm offenbar das Wichtigste auf der Welt sind; sie sind sein größter Antrieb und um sie versorgen zu können, nimmt er diese oftmals beschwerlichen Fahrten und die lange Abwesenheit von seiner Heimat und Familie in Kauf; er opfert sich für sie auf, für sich selbst habe er keine Ambitionen, wie er sagt. Während er davon erzählt, ist etwas wehmütiges und nachdenkliches in seinem Blick, in dem gleichermaßen Sorge und Befriedigung zu erkennen sind. Zurück in meiner Kammer lese ich ein wenig, bis ich um etwa ein Uhr spüre wie die Maschine die Leistung erhöht und das Schiff sanft zu rollen beginnt. Im fahlen Mondlicht kann ich vage erkennen, wie sich Wellen gischtend am Bug brechen. Wir haben die Ostsee erreicht…

Die weissen Container sind Kühlcontainer, sie dürften Lebensmittel befördern. Die übrigen Container geben keinen Aufschluss über ihren Inhalt

Ostsee

Regenbogen auf See

Die Ceres pflügt durch die unruhige Ostsee. Rund um das Schiff ist nichts anderes zu sehen als Wasser. Es ist nicht blau, wie man vielleicht annehmen mag, sondern schwarz, wie eine riesige Öllache, durchzogen von kurzen, weißen Linien. Wellen werfen sich übereinander, treiben ihre kräuselnden Keile ineinander, bilden schäumende Kämme, die der Wind sogleich in nebligen Wolken abreißt. Das Schiff rollt gemächlich von einer Seite auf die andere und drängt hin und wieder seinen Bug stampfend in die See, ein sanfter Ruck geht durch den Rumpf wenn es dann leicht abgebremst wird und anschließend wieder an Fahrt gewinnt. Wo Bug- und Meereswellen zusammentreffen, entstehen besonders beeindruckende Gischtwolken, es zeigt sich eine einzige brodelnde Masse, als würde die See kochen, durchschnitten von dem Streifen grünen, vom Propeller aufgewühlten Wassers. Eigenartigerweise wird es nie langweilig, dieses Schauspiel zu betrachten.

Gischtwolken auf See

Tritt man aus einer windgeschützten Stelle hervor, drischt sofort der Wind, weiter angestachelt von der raschen Fahrt, auf einen ein; bisweilen so stark dass man sich bequem dagegenlehnen könnte, ohne umzufallen, man muss sich regelrecht dagegenstemmen um an Deck vorwärts zu kommen. Auch unter Deck hat man es nicht ganz einfach. Bewegt man sich nicht zielstrebig genug oder hält sich nirgendwo fest, taumelt man mal hierhin, mal dorthin, verfolgt einen geschlungenen Weg wie ein besoffener Idiot; steht man steif da wie angenagelt, hat man schon verloren, man muss sich dem schwankenden Schiff anpassen, wie ein Reiter dem Pferd.

Zwei Meter hohe Wellen

Das geht den ganzen Tag so und wird noch wilder. Ungefähre Windstärke 7, die Wellen vom Tal bis zum Kamm bald zwei Meter hoch. Ginge ein Mann am Bug ins Wasser, man hätte gerade noch Zeit ihm Lebewohl zuzurufen, dann wäre er schon achteraus zurückgelassen und nach kurzer Strecke nur noch unter Schwierigkeiten zwischen den Wogen zu erkennen. Das Meer ist im Prinzip eine gigantische Vertiefung, ausgefüllt mit diesem fremden, gleichwohl kostbaren wie feindlichen Stoff, den wir Wasser nennen, ein Element, das so viele Gesichter hat; erst ruhig und glatt und einladend freundlich, dann wieder in erboster Raserei sich türmend, erbarmungslos auf Opfer aus – zu jeder Zeit jedoch faszinierend anzusehen.

MS Ceres bei Windstärke 7

Die Wasseroberfläche, diese dünne Linie, weder das Eine, noch das Andere, ist die Grenze zu einer fremden Welt, die der Mensch nicht, zumindest nicht ohne sich entsprechend zu wappnen, betreten kann. Das Schiff trägt ihn diese Grenze entlang und schützt ihn vor den Widrigkeiten, die ihm da begegnen mögen.

Das Schiff: selbst erst ein lebloses Ding, eine Ansammlung von Stahl und Holz und wer weiß was, gewinnt es mit den Menschen, die es bedienen, an Leben. Es ist Heimat, Obdach, Wirkstätte und Fahrzeug zugleich. Ein Gefährt. Es ist wiederum eine eigene Welt für sich, die der Seemann mit sich nimmt, die ihn, so wie auch Papier den Stein besiegt, vor der vernichtenden Kraft, die ihn umgibt, bewahrt, ihn aber auch jederzeit vernichten und selbst jederzeit Ziel der Vernichtung werden kann, ein Träger der Hoffnung und Verzweiflung gleichermaßen.

Kräftiger Seegang auf der Ostsee

Die Seen rennen unermüdlich dagegen an, wollen die schützende Hülle sprengen und ihr die lächerlichen Menschen, die rein gar nichts in ihrer Mitte verloren haben, entreißen; sie feuern Granate um Granate aus Wasser auf den Bug ab, explodierend in grandiosen Wolken aus Gischt, die vom Wind erfasst und quer über das Deck getrieben werden. Das Meer vermischt sich in einem dunstigen Streifen mit dem Himmel. Das Bild, das dieser bietet, ändert sich ständig: verhangen mit einer in dunklem Stahlgrau eingefärbten Decke, die mal hier aufreißt, mal da, um dann einen weiten Ring aus Wolken zu formen, in der Mitte ein himmelblaues, sonnendurchflutetes Auge über dem Schiff, welches sich schüttelt und bockt, dann plötzlich einen Satz zur Seite macht dass es einem den Magen aushebt; der Bug arbeitet sich über den Berg, das Heck mit dem Deckshaus darauf stürzt ins Tal, für einen Augenblick ist man schwerelos, dann stürzt man hinterher.

Auflockerung mit Sonnenschein auf der Ostsee

Tatsächlich verhält es sich freilich nicht ganz so schrecklich wie es jetzt klingen mag, für Seeleute in diesem Gebiet durchschnittlicher Alltag, aber auf mich, als in dieser Hinsicht gänzlich unerfahrenen Binnensegler, macht es doch gehörigen Eindruck. Tagsüber hat mir das alles viel Vergnügen bereitet, am Abend jedoch werde ich langsam seekrank und nach dem Abendessen – ich kriege nicht mal die Hälfte meiner Portion hinunter – muss ich mich übergeben. Ich lege mich ins Bett, denn in waagerechter Lage lässt es sich ganz gut aushalten. Sobald ich auch nur den Kopf hebe, wird mir schwindelig und alle Kraft weicht aus meinem Körper. Ich falle in einen leichten Schlaf, aus dem ich immer wieder erwache, was mich aber nicht weiter stört, denn ich weiß dass es nicht mehr allzu lange dauern kann bis wir in den Hafen von Klaipeda einfahren und ich habe mir vorgenommen dann eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen, bevor ich mich richtig zur Nachtruhe begebe. Hin und wieder lese ich ein wenig. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es tatsächlich soweit: die Bewegungen des Schiffes verebben langsam, die Maschinenleistung wird verringert, wir haben die Hafeneinfahrt erreicht. Bis wir anlegen dauert es noch etwa eine Stunde – obwohl es mir schon besser geht, warte ich noch zu bis um ungefähr Mitternacht die Maschine abgestellt wird. Ich gehe in die Messe und mache mir Toast, beobachte noch etwas die Ladearbeiten, die soeben begonnen haben und gehe dann zu Bett.

Direkt vor meinem Fenster…

…wird ein Container hochgehoben;

ich hätte nicht mal den Arm ausstrecken müssen, um ihn zu berühren

EXKURS: Sicherheit an Bord

Rettungsring mit Licht/Rauch-Signal. Das Signal wird aktiviert, wenn sich die Boje im Wasser aufrichtet.

Notsignalboje. Fällt sie ins Wasser, erzeugt sie ein Blitzlicht und sendet ein Seenotsignal (EPIRB) aus; sobald dieses empfangen wird, werden von entsprechenden Behörden und umliegenden Schiffen sogleich Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Wenn dieses Licht aufleuchtet und der Kapitän die entsprechende Durchsage macht, wird’s brenzlig: dann sollte man sich warm anziehen, Überlebensanzug und Rettungsweste anlegen und sich zum Rettungsboot begeben.

Ich probiere den Überlebensanzug (immersion suit); er besteht aus Neopren (oder einem ähnlichen Material) und soll vor Unterkühlung schützen. Er ist einfacher anzhulegen als ich zuerst dachte. Hinzu kommt noch eine Rettungsweste, die im wesentlichen aus blockförmigen Schwimmkörpern besteht

Hinweise zum Verlassen des Schiffes

Muster Station / Rettungsboot

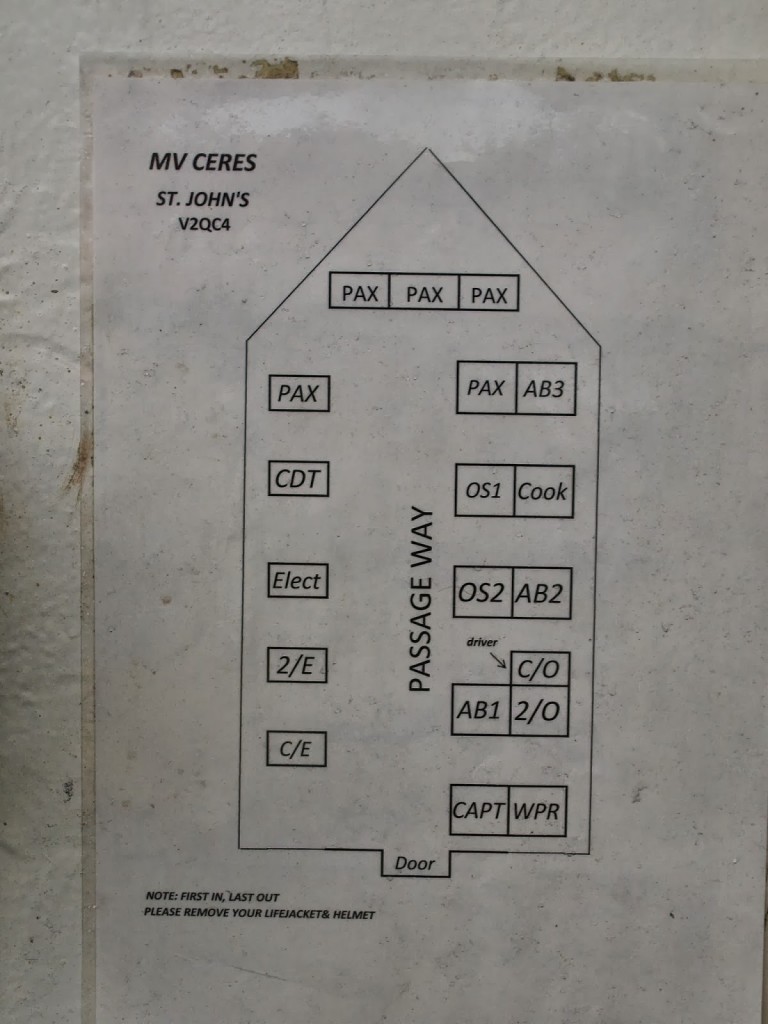

Sitzordnung im Rettungsboot. Passagiere (PAX) steigen zuerst ein, der Kapitän zuletzt

Aufblasbare Rettungsinsel. Der Behälter wird über Bord geworfen und wenn an der Reißleine gezogen wird, bläst sie sich von alleine auf

Hinweise zur Verwendung der Rettungsinsel

Klaipeda und retour

Der Hafen von Klaipeda, einer Stadt in Litauen, ist im Vergleich zu Hamburg oder Bremerhaven von eher bescheidenen Ausmaßen, wie eine Fischerhütte neben einem Hochhauskomplex. Dieselgeruch liegt in der Luft. Soweit ich das erkennen kann, gibt es nur wenige Containerbrücken und die sind wesentlich kleiner als jene, die ich in den anderen Häfen gesehen habe, die meiste Ladetätigkeit wird von – immer noch beeindruckend großen – Auslegerkränen abgewickelt. Ich stelle mir vor dass es mit diesen etwas anspruchsvoller ist, Container punktgenau auf einem Schiff abzusetzen, denn sie schwenken ihren Ausleger hin und her, während Brückenkräne auf fixen Schienen laufen – trotzdem findet die Ladung flott und reibungslos ihr Ziel.

Be- bzw. Entladen in Klapeida

Das Hafengelände grenzt fast direkt an ein Wohngebiet. Gegenüber dem Terminal, an dem die Ceres festgemacht hat, wird das Hafenbecken von einer bewaldeten Böschung begrenzt. Eine große Fläche ist mit Stapeln von geschlagenen Baumstämmen bedeckt. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber die Luft, das Licht, die Farben – all das scheint förmlich „Baltikum“ zu schreien. Oder kehlig zu brummen, denn schreien passt nicht recht zu diesem Ort.

Die “Vitim” wird mit Hilfe zweier Schlepper an unseren Terminal verlegt

Während ich auf dem Topdeck, also dem Dach des Deckshauses, die Aussicht genieße, steigt mir verführerischer Essensduft in die Nase, ich hoffe sehr dass er aus unserer Kombüse kommt – beim Mittagstisch stelle ich entzückt fest dass diese Hoffnung begründet war. Es gibt Kartoffelsuppe und Fleischklopse mit Senfsauce, Gemüse und Kartoffelpurree. Anschließend hatte ich eigentlich vor, einen kleinen Ausflug in die Stadt zu machen, auch wenn es dort, wie ich gehört habe, nicht viel zu sehen gibt, aber es scheint unmöglich zu sein, auch nur annähernd aufschlussreiche Informationen über die zu erwartende Liegezeit zu bekommen, also bleibe ich lieber an Bord.

Herrlicher Ausblick vom Topdeck

Tatsächlich laufen wir erst nach beinahe 24 Stunden wieder aus, es ist Nacht und der Vollmond scheint durch die Wolken. Nachdem wir den Hafen verlassen haben, wird der Lotse von seiner Barkasse abgeholt. Da kann man erst richtig erkennen, wie bewegt das Wasser eigentlich ist – wie ein Spielzeugschiffchen wird das Boot von den Wellen hin- und her geschaukelt, wird von ihnen empor geschleudert und stampft dass es nur so eine Freude ist. Als Lotse muss man wohl besonders seefest sein. Bald haben wir Hafeneinfahrt und Lotsenbarkasse hinter uns zurückgelassen, einige Zeit sind noch deren Positionslichter zu erkennen.

Wir verlassen Klaipeda

Am nächsten Tag ist die Ostsee so ruhig und glatt dass die Spur unseres Kielwassers noch kilometerweit bestehen bleibt und ich mache einen Rundgang am Hauptdeck. Am Vorschiff sind die Erschütterungen der Maschine nicht mehr zu spüren, selbst ihr dröhnender Lärm wird vom Wind verblasen und so könnte man meinen, das Schiff würde nur Kraft der Gedanken vorwärtsgetrieben, sanft und gleichmäßig, ohne jeden Ruck oder Stoß, gleitet es über die See. Nur das Rauschen des Windes und des verdrängten Wassers ist zu vernehmen.

Ancielo kontrolliert den Kurs

Tau- und Ankerwinden. Sie sind größer als ich

Ankerkette vom Frachtschiff MS Ceres

Die Taue werden um diese Rollen gelenkt…

…und durch diese Öffnungen, sogenannte Klüsen, geführt.

Klüse am Bug

Es ist bereits Nacht geworden als wir die Kieler Förde erreichen. Vor uns sind noch etliche andere Schiffe für die Schleuse gereiht, also gehen wir vor Anker. Um etwa 3 Uhr morgens, gerade als ich zu Bett gehe, wird die Maschine wieder angelassen und wir gehen in den Kanal.

Tags darauf regnet es, genauso wie das letzte mal, als wir den Kanal durchfahren haben. Diesmal ist es aber nicht so windig und deutlich milder, so lässt es sich an Deck für eine kurze Weile auch nur in Jogginghose und T-Shirt ganz gut aushalten. Wir begegnen auch mehr Schiffen als zuvor, hin und wieder müssen wir am Rand des Kanals abwarten um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Es kommt vor dass jemand aus der Brücke tritt um uns zu winken, was in mir ein nachhaltiges Gefühl der Freude hinterlässt; auf einem Schwerguttransporter winkt uns sogar die ganze an Deck befindliche Mannschaft, sicher acht bis zehn Männer, aufs herzlichste zu – ich erwidere jedesmal den Gruß mit großer Geste.

Schwerlasttransporter “Frauke”, deren Mannschaft (hier nicht zu sehen) uns von Deck aus zuwinkt

Schließlich erreichen wir die Nordsee. Es herrscht klare Sicht und als es dunkel wird, sind ringsum verstreut überall rote, grüne, weiße und gelbe Lichter zu sehen: Fahrwassertonnen, Leuchtfeuer, Schiffe, Strände. Kurz vor Bremerhaven sehe ich voraus eine merkwürdige Lichterformation, die langsam näher kommt. Bald erkenne ich ein voll beleuchtetes Containerschiff, viel größer als die Ceres, eines von denen, welche die Brücke etwas mittschiffs und dahinter auch am Heck Container gestapelt haben; es fährt – für eine Begegnung dieser Art recht knapp, wie mir scheint – in Rufweite an uns vorbei. Ich kann nicht sagen warum, aber dieses Ereignis versetzt mich in sprachloses Staunen. Mir wird etwas schwer ums Herz, wenn ich daran denke dass ich in spätestens zwei Tagen von Bord gehen muss.

Unser von der Decksbeleuchtung erhelltes Fahrwasser unter dem wolkenverhangenen Vollmond

Hamburg / die Reise geht zu Ende

Um 9 Uhr morgens bin ich zur Besichtigung des Maschinenraums verabredet, ich solle dann einfach hineinschauen. Vor dem Eingang nehme ich mir einen Gehörschutz mit der Aufschrift “Visitor” und trete ein. Sofort schlägt mir schwere Luft entgegen, es ist heiß und es herrscht ein unbeschreiblicher Höllenlärm; für einen kurzen Augenblick hebe ich die Gehörschutzmuschel von einem Ohr, um zu prüfen, wie laut es wirklich ist – das wage ich kein zweites mal. Der Elektriker führt mich herum, in Trainingshose und Badeschlappen fliegt er die Stufen hoch und runter und brüllt mich an, um mir verschiedene Komponenten der Anlage zu erläutern. Ich kann bloß die Hälfte verstehen, was mir allerdings nichts ausmacht, da ich mich ohnehin nicht so recht für solche Dinge begeistere; mich haben auch Autos, das Buben-Thema schlechthin, noch nie interessiert, in erster Linie wollte ich einfach erleben wie es sich im Maschinenraum so anfühlt. Heiß und laut, das sind die Hauptattribute. Nach fünf Minuten beginne ich zu schwitzen. Die Führung dauert etwa eine Viertelstunde, anschließend gehe ich wieder nach oben; ich könnte mich auch länger im Maschinenraum aufhalten, aber das Klima macht mir zu schaffen. Den ganzen Tag dort unten auszuhalten, ist für mich unvorstellbar.

Der Maschinenraum

Die Hauptmaschine

Später sehe ich mir die Kombüse etwas näher an und unterhalte mich ein wenig mit Sheila, der phillipinischen Köchin, die sich hier ganz alleine um die Verpflegung und alles, was damit zusammenhängt, kümmert. Sie geht auf die 40 zu und ist noch unverheiratet, was mich irgendwie überrascht; für heiraten wäre später auch noch Zeit, sagt sie. Obwohl sie ständig von Dampf und Fettdunst umgeben ist, macht sie, abgesehen davon dass ihr manchmal eben der Schweiß im Gesicht steht, stets einen sehr gepflegten und ordentlichen Eindruck. Sie ist die einzige Person an Bord, die ständig Uniform trägt, beziehungsweise ist sie die einzige, die etwas trägt, das man überhaupt als Uniform bezeichnen kann, neben den Arbeitsoveralls des Maschinenraum- und des Deckspersonals und dem Pullover, den Ancielo trägt, wenn er “offiziell” aussehen will. Sie zeigt mir die Vorratskammern, es gibt eine mit normaler Raumtemperatur und eine Gefrierkammer; weil alle Lebensmittel verdarben, als die mal ausgefallen ist, gibt es zusätzlich auch eine große Gefriertruhe. Fast alle Nahrungsmittel, die früher oder später verderben können, werden eingefroren, weswegen Brötchen und Lasagne-Teigblätter auch etwas nach chinesischer Pappe schmecken. Die Qualität der dargebotenen Gerichte reicht, der Umgebung angemessen, von “in Ordnung” bis “sehr gut”. Manchmal ist es so, wie wenn man als Schulkind bei einem Freund zu Mittag isst: gut und befriedigend, aber irgendwie… anders. Ab und zu gibt es, wie bereits geschildert, eigenartige Kombinationen, ernsthaften Grund zur Beanstandung sah ich allerdings nie. Der Kaffee ist überraschenderweise ausreichend kräftig für meinen Geschmack – für mich ist der Kaffee, der üblicherweise in Deutschland serviert wird, viel zu wässrig, weshalb ich mir im Vorfeld dahingehend etwas Sorgen machte. Die Mahlzeiten der Phillipinos finde ich manchmal befremdlich; einmal konnte ich den Kapitän beobachten, wie er offenbar das Mark aus dem Knochen eines größeren Landsäugetiers oder Dinosauriers löffelt.

Köchin Sheila in der Kombüse

Bei herllichstem Sonnenschein und klarer Sicht fahren wir die Elbe hinauf, um in den Hamburger Hafen, die Endstation meiner Reise, einzulaufen; die Jungs bauen schon mal die Verstrebungen an den Containern ab, damit möglichst schnell mit den Ladearbeiten begonnen werden kann. Wir passieren noble Villen am Uferhang von Blankenese. Die großen Fenster eines dicht am Ufer gebauten Hotels werfen weißglühende Rauten auf das Wasser. Überall sind Menschen zu sehen, die ihren Vergnügungen nachgehen; sie klettern über Wellenbrecher, flanieren über Uferpromenaden, sitzen auf Bänken und genießen die Aussicht. Aus Richtung eines Clubhauses sind vom Wind zerrissene Fetzen lauter Musik zu vernehmen. Bald sind die ersten Fähren und Rundfahrtboote zu sehen. Wir fahren an den Airbus-Fertigungshallen vorüber. Ein merkwürdig geformtes Flugzeug, passend zu seinem Aussehen trägt es den Schriftzug “Beluga”, hebt mit kreischenden Triebwerken ab, um von einem anderen, das sogleich über der Elbe im Sinkflug niedergeht, abgelöst zu werden. Je näher wir dem Hafen kommen, desto reger wird naturgemäß der Schiffsverkehr.

Fahrt auf der Elbe

Auf Höhe des Dockland, einem Bürogebäude, das in seiner Form einem Schiffskörper angelehnt ist, stoppen wir auf und setzen in der engen Fahrrinne zur Wende an, was mich und auch einige Leute am Kai in Staunen versetzt – eine Fähre kommt auf ihrem Weg zum Anleger knapp zwischen unserem Heck und der Kaimauer vorbei, was deren Bootsführer aber sichtlich kalt lässt – um dann Bug stromabwärts am CT Burchardkai anzlegen. Die Tongan, die im Nord-Ostsee-Kanal hinter uns gefahren ist, liegt auch hier. Kurz nachdem wir festgemacht haben, kommen zwei Polizeibeamte an Bord und überprüfen einige Papiere, gefolgt von vier Zollbeamten, die sich erst mit Kapitän und erstem Offizier besprechen – ich schnappe ein paar Gesprächsfetzen auf, die sich um die Menge an Zigaretten, die an Bord erworben werden kann, drehen – um anschließend das Schiff nach eventueller Schmuggelware zu durchsuchen, sogar im Rettungsboot stöbern sie nach. Ich bezahle beim Kapitän meine offenen Rechnungen, erledige allfällige Formalitäten, packe meine Sachen und mache mich bei der Gangway bereit, von Bord zu gehen.

Dockland

Der Kapitän, der Chief und ein weiteres phillipinisches Crewmitglied haben sich “landfein” gemacht, soll heißen sie haben sich Jacken angezogen und warten ebenfalls auf den Shuttlebus, der uns zum Tor des Terminals bringen soll. Drei Matrosen lümmeln an einer Tauwinde herum, der erste Offizier kommt auch kurz herunter; alle unterhalten sich offenbar recht herzlich in ihrer Muttersprache, immer wieder brechen sie in lautes Gelächter aus, einige Euroscheine werden verteilt, ich nehme an, zu dem Zweck dass diejenigen, die an Land gehen, für die an Bord zurückbleibenden ein paar Einkäufe erledigen. Der Shuttlebus holt uns ab; als er uns abgesetzt hat verabschieden wir einander, die drei Seeleute machen sich zu Fuß auf den Weg zur Seemannsmission, ich warte auf das Taxi, das mich zum Bahnhof bringen soll. Meine Reise hat ihr Ende gefunden.

Das Verabschiedungskommitee die “Winterboys” – Die Reederei heißt Winter

Nachwort

Ich war etwas betrübt dass die Reise schon zu Ende geht, in meiner letzten Nacht an Bord habe ich in dieser Gewissheit auch sehr unruhig geschlafen. Ich habe viel gesehen, mehr als ich erzählen könnte. Alles war neu und unbekannt, aber auch irgendwie seltsam vertraut, ich habe mich wie daheim gefühlt. Mein eigentliches Zuhause, zu dem ich jetzt zurückkehre, war während meiner Zeit auf dem Schiff weit weg, ist mir fremd geworden. Jetzt spüre ich, wie das eben noch unsichtbare und kaum zu fühlende Band, das mich mit meiner Heimat verbindet, wieder an Substanz gewinnt und schwerer wird, um mich wieder nachhause zu ziehen.

Sonnenuntergang auf See

Zum Schiff

Baujahr: 2010

Flagge: Antigua & Barbadua

Heimathafen: St. John’s

Gesamtlänge: 141 m

Breite: 24 m

Tiefgang (beladen): 8,70 m

Tragfähigkeit (Sommer): 12254 DWT

Kapazität: 889 TEU (“twenty-foot equivalent unit”, das heißt 20-Fuß Container. Dieses Schiff kann also bei optimaler Gewichtsverteilung und Raumausnutzung 889 Standardcontainer befördern.)

(Gastautor Christoph Cyprian Idinger)